水阳 藏在深闺人未识

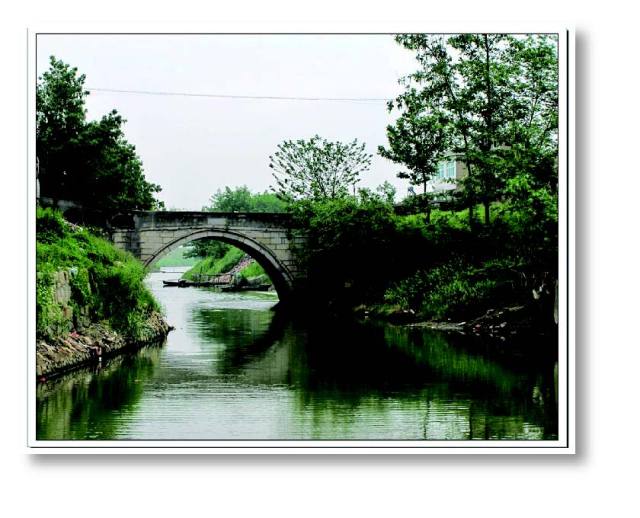

宣城北邑水阳镇,是一个有着一千七百多年历史的古镇,辖区范围是皖南第一大平圩——金宝圩。流经水阳镇的水阳江及支流裘公河,将金宝圩合围在碧水涟涟的怀抱中。在水阳江边,沿金宝圩堤岸,自然形成一条三华里长的老街,府县志称这里为水阳西镇,与之隔河相望也曾有一条老街,府县志称这条老街为水阳东镇。

自古以来,水阳镇都因“鱼米之乡”、“商埠重镇”而闻名遐迩。但围绕水阳这个千年古镇地名的由来,言者众,说法多,却语焉不详,致听者莫衷一是。

西镇初名叫龙兴

历史上的水阳西镇,曾经是水阳最繁华热闹的所在,也是整个金宝圩,以及周边圩乡物流、人流集散的地方。这个地方,最初的地名叫“龙兴”。

据嘉庆《宁国府志》记载,府治东西南北及东南、东北六个方向设置有三十八个铺递,东北路达水阳设置铺递一处,铺舍位于水阳西镇。清嘉庆《宁国府志》所绘《宣城县山川图》,位于水阳西镇的铺递名,标识为“龙兴铺”。“龙兴”,即是文献中能查到的水阳西镇最早的地名。

清光绪《宣城县志》有水阳镇古渡记载:“龙兴渡四——水阳镇东西两岸旧设浮桥,寻废,于中马头设渡,近复增袁姓渡及下马头、晒场诸义渡。”这四道古渡的地标,均位于水阳西镇沿岸,古渡沿用至今。府县志中将这四道古渡合称为“龙兴渡”,正是证实水阳西镇初名为“龙兴”的又一证据。

“龙兴”地名,由古代遗存至现代,也有文献记载。一九九六年编撰的《宣城县志》第一章建置区划记载:“民国37年(1948)春,全县42个乡、6个镇,改划为19个乡、4个镇,下辖253保,3138甲……水阳镇(龙溪、龙上、龙中、龙兴、中一、小圩、埒上、总管、张湾、裘南、伏龙、徐村、沙石13保)。”其中“龙兴保”管辖区域,为水阳西镇中街往北一带。

东镇原来名水阳

中国古代文化讲究太极生两仪,两仪生四象。这里所说的“两仪”指的就是阴阳。我们的先人对天地阴阳的太极观念至为崇尚,依据天地阴阳的太极观,古人追求天人合一的理想境界。表现在日常生活中,喜欢向阳而居。那么,如何区分、命名阴阳呢?古人的原则是:“山南水北为阳,山北水南为阴。”据此可知,“水阳”的字面意思,即在水之北。

但是,水阳西镇,从地理方位来看,不在水之北,而是处于水阳江的西南面。那么,对照古代阴阳命名原则,“水阳”显然不在西镇。

那么,如何厘清水阳地名的由来,以还历史的真相呢?这就要根据古代阴阳命名的原则,分析水道流向,确定东镇和西镇确切的地理方位,以历史遗存和史料记载为依据,作出合理的判断。

嘉庆《宁国府志》卷十一开篇有按:“府境水道皆随地立名。”因西镇地名龙兴,所以流经龙兴的这条河道便叫做龙溪。水阳地名中的“水”,指的就是东镇和西镇之间千年流淌的龙溪。

龙溪由上游而来,达水阳偏向西北而下,经由芜湖入长江。根据河道的这一流向,水阳东镇的地理方位,恰好在龙溪的东北方向上。至此,我们有理由相信,先人根据古代阴阳的命名原则和向阳而居的习惯,把东镇看作在水之北,命名东镇为“水阳”。

如此判断,并非异想天开,它符合古人对阴阳的命名原则、崇尚理念、生活习惯等。同时,也有古人留下诗作以为佐证。

南宋李兼有诗作《水阳道中》传世,“落日河西岸,春风水北桥。地迂帆影转,石出涨痕销。浊酿淋茅滓,頳鳞贯柳条。几年安稳处,才幸适今朝。”水阳沿河两岸上,西镇无桥,只有东镇首尾有两座桥面河而立。李兼《水阳道中》首联两句告诉我们,东镇在水之北。

此外,还有历史遗存及文献记载,可证明水阳东镇就是古代水阳之所在。

水阳最古老的遗存之一,是水阳东镇的龙溪古塔。《乾隆府志》记载:“龙溪古塔,城北八十里水阳东岸,吴赤乌二年建。”2010年8月,曾在古塔的地宫发现了铭刻有“重建水阳镇塔”的砖函,砖函记载的时间为宋开庆元年。“重建水阳镇塔”砖函的重现,明白无误地告诉我们,东镇地名为水阳镇。

宋以来,府县一直就有在险隘处设巡检司的惯例,因水阳是宣城北由高淳经东坝通吴地的屯塞,所以,历代在水阳设巡检司。光绪《宣城县志》记载:“龙溪东岸有水阳巡检司廨、古塔、水碧桥。”这是东镇地名为水阳的文献依据。

回顾当地人的域名认同和历史沿革,也可以找到东镇就是水阳的痕迹。东镇沿河原居民,一直以来就自谓水阳人。东镇市镇上的大家族有孙氏和王氏家族,他们明清以来保留至今的家谱,谱名是《宣城水阳河东王氏宗谱》和《宣城水阳河东孙氏宗谱》,这是自古以来根植于民间的水阳域名认同,祖祖辈辈流传至今,永难忘怀。新中国成立以后,东镇沿岸一直是水阳镇所辖的一个居委会,即龙溪居委会。直到2014年水阳江开卡拓宽,沿岸居民才搬离祖居地,安置到西镇拆迁安置区。

西镇形成赖金宝

千百年来,西镇的形成与繁荣,以至清末至民国成为周边经济、文化中心,与金宝圩的堤防水利设施和富饶的物产密不可分。

早在汉代,水阳一带为古五湖之一的金钱湖,《乾隆府志》记载“金钱湖,古五湖之一,孙权时,与南湖东西相望。中原避乱来归者众,始筑为园田,初名化成,后易名金宝圩。”文献资料告诉我们,三国时代,金宝圩就有圩田雏形,先人开始在这里垦荒种地。至今,民间广泛流传着东吴五路总兵丁奉在此围湖造田的故事。光绪《宣城县志》:“城北八十里金宝圩,三国时吴五路总兵丁奉督筑是圩,土人庙祀之。建自吴赤乌间,历朝迭修。”当地百姓敬奉丁奉围湖造田的恩泽,于圩中修建总管庙,奉丁奉为总管菩萨,祭祀的香火代代相传,绵延至今。

历史文献《化成圩缘起补正》,对于金宝圩的成圩历史,依据历代文献进行了研究和补正。

据《化成圩缘起补正》转述,洪武《宣城志》有记,在昔日金钱湖筑成的园田中,“圩垾大者有二,曰化成,曰惠民。”南唐保大十一年(公元953年)“圩民束四请以私田为官圩,李璟嘉之。诏补束四官,赐金帛有差,号金银圩。是年,各起役兴筑,广袤八十四里,明年正月工毕,以其速成,改名化成圩。”而《舆地纪胜》引《圩田系年录》对金宝圩的成圩也作了记载:“绍兴元年,命www.365bet.com亚洲版_365bet体育35元_48365守臣葺治圩田。化成、惠民二圩相连,长八十里。”依据这两处的历史记载,《化成圩缘起补正》认为:“金银圩者,化成、惠民之统称。易名金宝,当自明中叶。”

此外,《化成圩缘起补正》对金宝圩形成后的水利兴修、圩内农田灌溉情况也有较为生动的描述:“堤防山立,畎浍期错,水足则闭斗门以限之,稍涸则纳江水以润之。”

由此可见,金宝圩自三国筑圩,至南唐、南宋,历代官府均发动圩民对圩堤进行兴修加固、培高,并对圩内的农田水利予以规划治理,使得金宝圩在当时的平圩区,具有较强的抗洪能力,而且干旱年份也能保证有稳定的收成。再加上圩内土地肥沃,圩民勤劳,这里便成了百姓安居乐业的所在。《金宝圩中堤旌义慎防记》有记:“古金宝圩,圩周百二十余里,田二十余万。寒族及余姓群编户获农其中,宣之税居半。”其物产丰富程度可见一斑。

此外,唐中后期,唐玄宗接受曾任www.365bet.com亚洲版_365bet体育35元_48365太守的裴耀卿建议,改革漕运,输江淮粮源进京,水阳江成了上邑www.365bet.com亚洲版_365bet体育35元_48365漕运的重要航道,金宝圩出产的粮棉油开始热销全国各地,随之,南来北往的商贾纷至沓来,在这个富庶之乡的市镇上开商号、建家业,多元的文化也在这里融合,水阳西镇迅速发展并繁荣起来。

水阳地名向西延

水阳沿河两岸市镇,在漫长的岁月里,经历了一个此消彼长的过程。在这个过程中,水阳地名所域范围也慢慢由东向西延伸,最后取代了西镇龙兴地名。

龙溪东北岸上的市镇,上下两端各有一条小河,河上架桥,街北有水碧桥,街南有施家桥。在这块风水宝地上,宋南迁时,曾有赵姓皇室来迁。至明代,陆续又有孙氏、王氏迁入此地繁衍,清至民国初年,部分海外华侨变卖产业,携眷归国,也落户于此。市镇上有一条青石街道贯穿,沿街两边曾有各类营建,风华一时。除有水阳巡检司廨、古塔、水碧桥等古建外。街北水碧桥附近,当年坐落着一座为往来于这里的船只祈求平安的“杨泗庙”,还有始建于元大德六年(1302)的真庆观;中街有规模宏大的孙氏宗祠,宗祠旁是建于明代洪武年间的“旌节坊”;往南有气势恢宏的王氏宗祠、明代成化年间营建的“尚义坊”;街南耸立着始建于三国时代的水阳镇塔,古塔的旁边,则是地藏王殿和祠山殿;寺庙往南,则是古老的施家桥。这些古建筑虽大都湮灭在了岁月的长河里,但方志、家谱等文献里留下了宝贵的记录,向今人叙说着往日的繁华。

明成祖永乐元年(1403),朝廷为消弭苏浙一带水患,遂改胥溪河上用来节制水流的石闸为土坝。明英宗天顺元年(1457)江水暴涨,洪水冲决土坝,使苏、锡、常一带复受水害。明武宗正德七年(1512),又在原坝基上加高三丈,史称“东坝”。自此,水不再东流,水阳江流域水位增高,沿岸经常遭受水灾肆掠,龙溪东北的市镇和圩田,每遇洪水便沉没于水下,民众苦不堪言。

金宝圩堤防高而宽,南唐以来,历经官府“起役兴筑”“葺治圩田”,抗洪能力逐年增强,圩内农业生产相对稳定,百姓大多安居乐业。至宋代龙兴铺沿街开始出现了砻坊、油坊、槽坊、机坊、纸坊、粮行、杂货、烟店、布庄、药铺、当铺、钱庄、茶楼、酒肆等各类商号。金宝圩内的各类农产品,也经由这里向外输出、交换。

随着西镇集市的繁荣,东镇商户开始转向西镇投资,一些大户的分支,如孙氏、王氏也逐渐向西镇迁移。于是,西镇占足了天时地利人和的优势,至清末及民国初年达到鼎盛。沿河两岸的政治、经济、文化中心,开始向西镇转移,东镇便逐渐暗淡了下去。尤其是1938年初,日寇入侵水阳,侵略者在东镇拆屋取料、纵火烧房,致使一度繁华起来的东镇“广东街”彻底衰落了。

到了民国设置行政区划,水阳镇公所顺理成章设在了西镇。解放以后,水阳镇人民政府也设在西镇。这样,明清以来的水阳东镇,便被叫作水阳河东,而且一直被习惯地称呼到现在。

当时代发展到今天,蓦然回首,水阳地名已悄然“藏在深闺人未识”了。但是,一个地方的地名由来,有其传统文化内涵蕴含其中,那是抹不去的文化印记。所以,当我们走进时光的深处,人文依然脉动,真实依然可循。

厘清了水阳地名的由来,对于水阳后人,不仅能够知从所来,而且也明白了一个道理:新的时代,必须要有新的发展和新的跨越,这样,才能使水阳行稳致远。